“لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا”

د. وفاء أحمد السوافطة

إن الطريقة الشاذلية، بمبناها العام، وبحسب المخطط الذي بث تعاليمه فيه، الشيخ أبو الحسن الشاذلي، تقدم دليلاً على تقوية العنصر الاجتماعي، في التصوف، وتعزيز أواصر التواصل بين الأفراد، على قاعدةٍ فكريةٍ، عقائديةٍ، واحدةٍ. وقد ساعد على سهولة تقبل تعاليم الطريقة، عدم وقوف هذه التعاليم أمام رغبة الإنسان في التواصل الاجتماعي، بل رفدت هذا التـواصل، وأزالت من أمامه كل العقبات، التي قد تؤدي للعزلة، والانطوائية، وبالتالي تؤدي إلى الاختلاف.

فقد كانت الطرق، من الناحية التنظيمية، قبل أبي الحسن الشاذلي، متفرقةً، متفرعةً، متعددةَ الاتجاهات، تعكس مجالي متنوعة للحقيقة المحمدية. ثم عادت والتقت في شخصيته، لتعود، بعده، للتفرّع حسب مشارب مشايخها، وحسب ثقافتهم. وقد عزز مشايخ الطرق هذا التفاوت والتفرّع، بحسب أحوال السلوك المختلفة. ولعل هذا عائدٌ لثقافة التصوف الأساسية، القائمة على التفاوت والاختلاف في الأحوال والمقامات. وهذا ما عبّر عنه الهروي، حين قال: ” إن منازل السير واحدةٌ في كل طريق، ولكن، يختلف سير كل سالك بحسب حاله”. وقد فسر قوله، ذاك، بأن هناك من يجاهد، عن طريق الصبر، وذلك بتربية نفسه، ومخالفة حظوظها؛ وهناك من يجاهد عن طريق الشكر، فيسقط التدبير مع الله؛ وهناك من يرى أن الذكر أقطع للحُجُب؛ وهناك من يرى أن في العلم طريقاً للمعرفة([1]). وقد اشتهر عن الشاذلي أنه على طريق الشكر([2]).

وقد لوّنَ شيوخُ الشاذلية طريقتهم بلون ثقافتهم الصوفية، التي كانت ثمرة التفاعل بين التراث الصوفي الضخم والواقع المُعاش. لذا، فقد أعطى بعضهم للبُعْد الاجتماعي أهمية عظيمة. فالشيخ أبو الحسن الشاذلي يقول: حسـبُك من العلمِ، العلمُ بالوحدانية، ومن العمل، تأدية الفرض مع محبةِ الله ورسولِه، واعتــقادِ الحقِ للجماعة، فإن المرء مع من أحب، ولو قصّر في العمل([3]) .

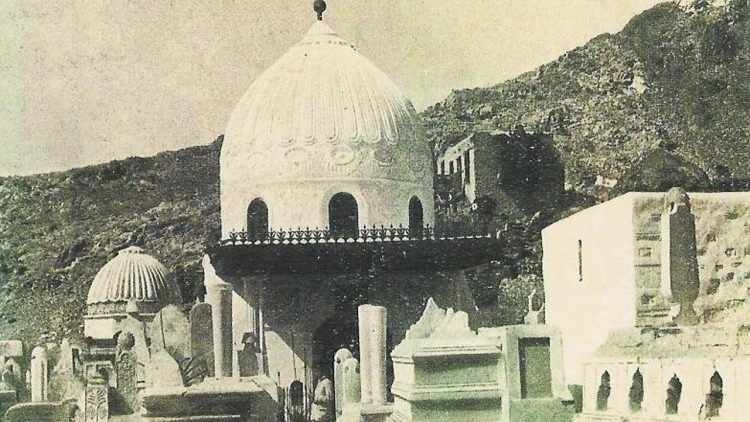

أبو العباس المرسي

الشيخ أبو العباس المرسي (ت 686هـ / 1287م) كان يميز بين طريقين في العمل الصوفي: الأول، يقوم على التسلسل والإسناد، بالأخذ عن سلسلة من المشايخ، يتتلمذ لهم، ويلبس الخرقة على يد أحدهم؛ والثاني، يقوم على إيصال المريد إلى مقام الحق، مباشرة، دون تسلسـل في المشيخة، أو تعدّد في المربين والأساتذة، ودون التزام بشكليــات معيـنـة، كلبس الخرقة، والمرقعات، وهجر المجتمع… وغيرها. يقول المرسي: “إنما يلزم الرجل تعيين مشايخه، إذا كان طريقه لبس الخرقة، لأنها رواية، والرواية يتعين حال سندها. وطريقنا هداية؛ وقد يجذب الله العبد فلا يجعل عليه منّـة للأستاذ؛ وقد يجمع شمله برسوله فيكون آخذاً عنه، وكفى به منّـةً([4]).

والمرسي، حين يقول: ” وقد يجذب الله العبد فلا يجعل عليه منّة للأستاذ “، لا يعني إلغاء دور الشيخ في الطريقة الصوفية، خاصة وأن القول منسوب لشيخ صوفي. إذ لا معنى لوجود الطريقة دون أن يكون محورها الأساس هو الشيخ؛ بل ما يعنيه هو أن الشيخ يربي مريده ويقوده في طريق الله، لكن أمر الفتوح يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني وجود منهجين: أحدهما كسبي، يقوم على التدرّج في اكتساب المعرفة الصوفية، حتى يصل بصاحبه إلى هدفه؛ والآخر، وهبي، يقطع الشيخ بمريده كل الشكليات والمقامات، ليوصله، بالهداية، إلى مقام القرب.

وفي هذا الحديث ما يثير مسألة (الشيخ والقطبانية) في مفهوم الشاذلية. إذ كان شيوخ الشاذلية، وبخاصة الأوائل منهم، كأبي الحسن الشاذلي، وأبي العباس المُرسي…، لا يقولون بالوراثة العَصَبية في القطبانية، ولا يعترفون بالخِرقة. بل يذهب علي صافي للاستنتاج بأن الشاذلية لا تعتبر الشيخ شرطاً في الوصول إلى الله، أو بلوغ القطبانية([5]). وهذا استنتاج يعتمد في الوصول إليه، على حديث أبي العباس المرسي السابق، وعلى حديث آخر يُروى عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي، حينما سُئل عن شيخه، فقال: ” كنت انتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشـيش، وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد، بل أعوم في عشرة أبحر، خمسة من الآدميين: النبيﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وخمسة من الروحانيين: جبريل، وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل، والروح” ([6]). وأبو الحسن، في الحديث السابق، لا يلغي دور الشيخ، بل هو يُقرّه، بشكل غير مباشر، عندما يعدّد شيوخاً له من عالم البشر وعالم الروح. وهو، عندما يقول ” لا أنتسب إلى أحد”، إنما يقصد مِن حيث هو في مرحلة القطبانية الكبرى، إذ هو يعتبر قطب زمانه([7])، فالقطب، أو المجذوب، إنما يخضع لإرادة الله وحده.

إن خروج الشاذلية على نظام (الخِرقة)، والاعتماد على (الهداية)، بدلاً من ذلك، أعطى للطريقة تميزاً آخر، وهو ارتباط كافة التفرعات التي استقت من الطريقة الشاذلية الأم، بالطريقة الأصلية. فقد حمل شـيوخ الشاذلية العلم الصوفي من أساتذتهم، ونشروه في أقاصي البلاد، فتعدّدت طرقُهم ومشاربهم وأساليبهم. لكن ذلك لم يمّس البُعد العقائدي، القائم على نظرية الشيخ، أو البعد الاجتماعي، أو الإطار الطُرُقي الذي قامت عليه الطريقة أساساً. فالمبادئ التي قامت عليها الطريقة الشاذلية الأم، وكل التفرعات التي انسحبت منها، كانت ترتكز على التوازن ما بين الجانب التطبيقي (الاجتماعي) في عالم (الفَرْق)، والجانب الروحي (الفلسفي)، في باطن (الجَمْع)، كما في حديث أبي الحسن الشاذلي: “فليكن الفَرق على لسانك موجوداً، والجَمْع في باطنك مشهوداً “([8]). ولذلك، اهتم شيوخ الطريقة ببناء الواقع النفسي والفكري للـمُريد، عن طريق الذِكْر، ونشر العلم، وجهاد النفس، والخلوات. وابتعدوا به عن التَصنّم في المقامات والأحوال الصوفية، التي تصبح هدفاً للمُريد يحجبه عما حمل نفسه عليه من هدف الوصول إلى الحضرة الأقدسية.

وقد عبر شيوخ الشاذلية، ضمن هذا المفهوم، عن رفضهم للمتكسّبين من المتصوفة، الذين يعتقدون أن مجرد الانتساب لشيخ، يكفيهم مؤنة العمل أو الاجتهاد، ويكفل لهم الوصول للمقامات العُلا؛ وهو ما كان شائعاً في زمانهم، لدى أتباع بعض الطرق. ويرتبط بهذا، أيضاً، رفضهم ما يبيحه بعض المنتسبين للتصوف لأنفسهم من تجاوز للقواعد العامة، معتذرين بأحوالهم وعلوّ مقاماتهم، التي ظنوا أنها تعطيهم فوق ما هو مقرر للكافة([9]).

وقد لخّص أحد شيوخ الشاذلية ما وصل إليه الحال في زمنه، وهو أحمد الحضرمي (ت 895هـ /1490م)، فقال: “ارتفعت التربية بالاصطلاح من سنة أربع وعشرين وثمانمائة([10]). ولم يبق إلا الإفادة بالهمة والحال. فعليكم بالكتاب والسنة، فقط “([11]). كما حمل عبد الوهاب الشعراني (ت 973هـ/1565م) على المبتدعين الذين ادعوا الانتساب للصوفية، بل هو قد أخرج بعض مدّعي الانتساب لبعض الطرق من دائرة الشرع الشريف، لأن أفعالهم يكذّبها طريق شيوخهم السابقين، كما يكذّبها الكتاب والسنّة ([12]).

أحمد زروق

ثم برزت شخصيتان مميزتان، ضمن المدرسة الشاذلية، كان لهما سهم وافر في صياغة قواعد الطريق الصوفي على أسس فقهية ومنطقية، هما الشيخ ابن عطاء الله السكندري، والشيخ أحمد زرّوق. وعلى الرغم من أن ابن عطاء الله يعتبر الملهم الحقيقي لأحمد زروق، فقد شرح حـِكـَمـَهُ ستةً وثلاثين شرحاً([13])، فإن زروق قد أقام علم التصوف على قواعد مميزة. وهذا ما سيبرر البدء باستعراض آراء أحمد زروق، أولاً، خلافاً للتسلسل الزماني. فزروق كان يؤكد أن “اختلاف المسالك راحة للسالك”، ولذلك، اختلفت مسالك القوم، فمنهم ناسك، وعابد، وزاهد، وعارف، وورع([14]).

وبناء على هذه النظرة السابقة، يصنف زروق علوم المتصوفة بحسب مشاربهم. فيقول إن للعامي تصوفاً حوته كتب الحارث المحاسبي، وللفقيه تصوفُ ابن الحاج، وللمحدث تصوفُ ابن عربي، وللعابد تصوفُ الغزالي، وللمتريّض تصوفُ القشيري، وللمنطقي تصوفُ ابن سبعين، وللأصولي تصوفُ الشاذلي([15]). وهو، بذلك، يمهد للإقرار بما سبق أن طرحه أبو الحسن الشاذلي، من أن علم التصوف لا يخضع لتصنيف واحد، بل هو يشتمل في داخله على تصنيفات متعددة، تمهيداً لتثبيت نظرية معرفية صوفية، تقول بأن لكل مستوى صوفي معين لغةً خاصة، لا يجوز خلطها بلغة المستوى الذي يليه أو يسبقه، وإلا حصل الخلط والإنكار، إذ يقول زروق: ” كثر المدعون في هذه الطريق لغربته. وبعدت الأفهام لدقته. وكثر الإنكار على أهله لنظافته([16]). وحذر الناصحون من سلوكه لكثرة الغلط فيه. وصنف الأئمة في الرد على أهله، لِما أحدث أهل الضلال فيه…”([17]).

انسجاماً مع هذه النظرية التي يتبناها، يقرر زروق أن علماء التصوف يقفون ثلاثة مواقف متباينة من مادة هذا العلم:

- إذ يرى الثوري وغيره أن هذا العـلم لا يـبذل لغير أهلــه، بمعنى تصنيـف متـلقي هذا العلم إلى عامة وخاصة؛

- كما يرى أصحاب مذهب آخر أن هذا العلم يمكن بذلـه لأهله ولغير أهله، ولعله يشير في ذلك إلى الحلاج، ومن سار على أثره؛

- وأخيراً، مذهب الشاذلية، الذي يقسم العلم إلى رتب متفاوتة تخضع لجدلية صاعدة (وليست نازلة)، وهي مرتبة الأعمال للعامة، ومرتبة الأحوال للمريدين، والفوائد للعابدين، والحقائق للعارفين([18]).وهو يستوحي تقسيم الصوفية للدين إلى إسلام وإيمان وإحسان، وما بنى عليه تابعوهم من تقسيم لليقين الصوفي إلى علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وحقيقة حق اليقين([19]). لكن الجديد في هذا التقسيم أنه يصنف الناس إلى أربع فئات: عامة، ومريديـن، وعابدين، وعارفين، وذلك بحسب اشتمالهم على العلم الصوفي، وهو تصنيف متحرك يسمح بالانتقال من فئة إلى أخرى، بحسب الاجتهاد والتحصيل العلمي. كما يصنّف حالات العلم تصنيفاً جديداً. فيسمي الأولى أعمالاً، والثانية أحوالاً، والثالثة فوائد، والرابعة حقائق؛ فالأعمال تختلف عن الأحوال، لنسبة الأولى إلى العقل والجوارح، والثانية لنسبتها إلى القلب؛ أما الفوائد فهي من إبداعات عالم الروح؛ والحقائق من عالم السريرة. ويميّز زرّوق بين هذه الأدوات المعرفية حين يقول: “ما كان للتمييز سمّيـناه بصيرة([20])، وما كان للتحقيق سميناه سريرة، ومورد التجلي هو الروح، كما أن موقع الشهوات هو النفس، ومحل الفهم هو القلب، وبساط الأحكام العقلية هو العقل”([21]).

إن اعتماد فلاسفة التصوف على تعددية المعارف، واختلاف أدوات المعرفة، وبالتالي تفاوت مقامات العارفين، أوجد مُكنة للعقل الإنساني كي يقوم بدوره في صياغة المقولات الصوفية بلغة علمية أو فلسفية. فالعلوم في نظر زرّوق ذات مصدرين: إلهي وإنساني. فإذا تكلم العارف، من حيث العلم، نظر في قوله من زاوية الكتاب والسُـنّة وآثار السلف. وإذا تكلم من حيث الحال “سلّم له ذوقه إذ لا يوصل إليه إلا بمثله، فهو معتبر بوجدانه”([22])، ففي دائرة العقل يمكن للعارف أن يصوغ ما توصل إليه الذوق بالعبارة أو بالإشارة. لذلك، فلا تعطيل للعقل. بل ترى سعاد الحكيم أن المتصوفة عطّلوا التفكير، وليس العقل، حينما يكون موضوع المعرفة هو الله، باعتبار أن للعقل أداءات مختلفة، هي الحس، والمخيـّلة، والمصوّرة، والحافظة، والمفكرة…، وإذا تعطّل التفكير يظل العقل واعياً، قادراً على العطاء، لكنه يستبدل الفكر بالفهم([23]). ومن هذا المفهوم، فرّق المتصوفة بين العلم، الذي هو نتاج العقل، ويقوم على إدراك حقيقة من حقائق الموضوع، وبين المعرفة، التي هي ثمرة الذوق([24]). ويتصور محمد إقبال أن المعرفة الصوفية ليست آلية خارجة عن إرادة العقل، بل هي إحدى آلياته التي تختلف عن الآليات الأخرى، بكونها أكثر عمقاً وسموّاً ([25]).

إن زرّوق، من خلال هذه النظرية، التي تلمّس خيوطها، لدى أسلافه من شيوخ الشاذلية، وبخاصة ملهمه ابن عطاء الله السكندري، سعى نحو هدفين:

الأول، إعطاء علوم التصوف قاعدة فكرية وفقهية وعلمية، تعيد لها الاهتمام، في ضوء تراجع الاهتمام بها بعد انتشار البدع والخرافات، واتهام التصوف بالرجعية؛

الثاني، إعادة الانتشار للتصوف، بعد احتكاره من قبل الخاصة والفلاسفة، الذين بالغوا في التعقيد الفلسفي، حتى عزلوا علومه عن قاعدة المجتمع.

ولتأسيس القاعدة الاجتماعية الصوفية على أسس علمية، يتجه الشيخ أحـمد زرّوق، اتجاهاً أخلاقياً مميزاً يركّز فيه على النفس البشرية، فهو، انسجاماً مع نظريته في ازدواجية مصدرية العلم، يرى أن الأخلاق لها مصدران: داخلي وخارجي. وهو يركّز على العوامل الداخلية في النفس، فيعرّف الخلُق بأنه “هيئة راسخة في النفس، تنشأ عنها الأمور بسهولة. فَحَسَنُها حسَن، وقبيحها قبيح” ([26]). إذن، فالأخلاق النفسانية – أساساً ـ أمور داخلية، لا تعتبر بالعوارض الخارجية . فالبخل، مثلاً، هو ثقل العطاء على النفس. والسخاء عكسه، والغضب، أيضاً، هو جمرة في القلب([27]).

فالنفس، في مفهومه، كالمرآة الصقيلة، يتجلى فيها كل شيء يقابلها ([28]). وما يتجلى على النفس هو أحد أربعة خواطر: رباني، لا يتزحزح، وهو في التوحيد الخاص، ويعقبه برودة وانشراح؛ ونفساني، متزحزح، متزلزل، يجري في مجاري الشهوات، يداخله الهوى، ويعقبه اليبس والانقباض؛ ومَلَكي، متردد، لا يأتي إلا بالخــير، وتعضده الأدلة، ويصحبه الانشراح، ويقوى بالذكر؛ وشيطاني، متردد، يضعف بالذكر ويصحبه اشتعال وغبار وضيق([29]). وهو يخلص، من كل ذلك، بأن يضـع هدفاً لتلك الأطروحات الأخلاقية، وهو “التدقيق في عيوب النفس، وتعرّف دقائق الأحوال”، تحقيقاً لمعرفة المرء بنفسه، وتواضعه لربه، ورؤية قصوره([30]). وهذا الهدف جزء من ثلاثة أوامر طلبها الله من الإنسان، عند تعامل هذا الإنسان مع الوجود بالمعنى الشامل. وهذه الأوامر هي:

1 ـ الاعتبار بحكمة الله في ترتيب مكونات الوجود. 2 ـ وإدراك حقائق أمرها من العجز والضعف. 3 ـ وإدراك نقص كل شيء والتحقق بكماله في ذاته([31]) .

إذن، فدور الإنسان في الحياة يجب أن يتركز على المعرفة: معرفة الله بحكمته وتقديره للأشياء في الوجود، وهي لا تتم إلا بمعرفة النفس بعجزها وضعفها، وهذه رحلة صعود وهبوط لابد لها من شيخ، أو رفيق صحبة، حتى تكون مأمونة من الزلل: ” أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم “([32])، لأن الشيخ لديه الخبرة في معالجة عيوب النفس ومعرفة ما يناسبها من الأذكار ” لا تأخذ من الأذكار إلا ما تعينك القوى النفسانية عليه بحبه” ([33]).

ابن عطاء الله السكندري

أما ابن عطاء الله السكندري (ت707 هـ/ 1307م) فقد تميّز بالحكمة وعلم الكلام([34])، وتركزت مؤلفاته حول محاور ثلاثة هي: الوجود، الإنسان، المعرفة. ويبدو أن نظرية زرّوق، في نقص مكوّنات الوجود وعجز النفس عن الكمال، مستمدة من ابن عطاء الله، الذي يؤكد أن “الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحقّ فيه” ([35]). وانطلاقاً من هذه النظرة الأفلاطونية، يدعو السكندري العبد أن لا يرتحل أفقياً من عدم (كون) إلى عدم (كون)، بل يرتحل صعوداً إلى (الله) المكوّن، لأن جهوده سيُكتب لها الوقوع في العبثية والفشل، ” لا ترتحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى، يسـير، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكوّن” ([36])؛ بل إن الانشغال بأمور الأكوان العدمية يقيّد الإنسان بقيود الذل والطمع” أنت حرّ مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع”([37])؛ ولذلك، يخصّص السكندري كتابه التنوير في إسقاط التدبير لحضّ الإنسان على ترك التدبير والاختيار. ويقول فيه إن التدبير على قسمين: محمود ومذموم، فالمذموم هو كل تدبير ينعطف على النفس بوجود حظها لا لله، والمحمود ما كان تدبيراً بما يقرب من الله([38]). أو بمعنى آخر، هناك تدبير للدنيا، بتدبير أسباب جمعها افتخاراً، وتدبير للآخرة، كمن يدبر المتاجرة والمكاسب ليأكل منها حلالاً، ويطعم الفقراء([39]). وقد اشتهرت عنه عبارة وردت ضمن الِحكَم، يقول فيها: “ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه” ([40]). والخمول الذي يدعو إليه لا يعني الانتقال من الأسباب إلى التجرد لله فقط، بل هو يحدد الطريق كالتالي “إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية؛ وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العليّة”([41]) .

إذن، فقانون الجماعة الصوفية يتطلب وجود فئاتٍ متفاوتة المواهب والأداءات، كلٌّ بحسب ما اختصه الله له، وبذلك تحافظ الجماعة الصوفية على خصوصية الشخصية الفردية، إذا سار كل فرد في الطريق المرسوم له. يقول السكندري: “تنوعت أجناس الأعمال لتنوّع واردات الأحوال”([42]). وهو، بذلك، يبيح شرعية التميّز والتمايز، والتعددية، ضمن المنهج الصوفي . وهذا الموقف يختفي خلف قولٍ آخر لأحمد زروق، يوضح ما قصدته، إذ يقول زروق: ” ولا يزال الصوفية بخير ما تنافروا. فإذا اصطلحوا قلّ دينهم، إذ لا يكون صلحهم إلا مع إغضاء عن العيوب” ([43]). وقد دعم كل من السكندري وزرّوق، بذلك، فكرة وجود طبقية في المجتمع الصوفي، وهي طبقية خلاّقة فاعلة، إذ هي طبقية معرفية لا طبقية المؤهلات والخصائص([44])، بمعنى أن العبد يجب أن يلتزم بالمسار الذي اختاره الله له، ويستسلم لتدبير الله. يقول السكندري: ” لا تطلب منه أن يخرجك من حالة، ليستعملك فيما سواها. فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج” ([45]). بل كل متصوف يلتزم نهجــاً فتح الله عليه، من خلاله، وقد لا يفتح لغيره، في ذات النهج. يقول: ” قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم لمحبته” ([46])، ويقول: “ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وقضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول” ([47]). لكن هذا الاستسلام للقدر يحتاج إلى رؤية ثاقبة لمفهوم القضاء والقدر، وعدم تعارضه مع الحرية الإنسانية، وعدم تعطيل حركة التاريخ. وهذه الرؤية تتلخص في الاستسلام لما هُـيئ العبد له في هذه الدنيا، كما يقول السكندري ” إذا أردت أن تعرف قدرك عنده، فانظر في ماذا يقيمك”([48]). وسرّ هذا الاستسلام، يفسره بأن على العبد أن يُسقط التدبير والاختيار، لعدة أسباب، أهمها عدم علمه بعواقب الأمور. فربما دبر أمراً ظن أنه له فكان عليه. وربما أتت الفوائد من وجوه الشدائد([49]). لكن عمل الإنسان يجب أن يتوافق مع إرادة الله له، وهي الإرادة التي يمكن أن يدركها بمطالعة ما هي عليه حالته.

ويورد أحمد زرّوق مقالة لأحد الصوفية، تفسّر ارتباط الإرادة الإنسانية بالإرادة الإلهية، يقول فيها: “كن في البداية كأنك قدريّ” يعني من فرط الجدّ، ومطالبة النفس”، وفي النهاية كأنك جبري” يعني من شهود التقدير ووجود التسليم([50]) . ولذلك يجب أن ينصبّ جهد الإنسان وعمله، في هذه الحياة، على الطاعة، وطلب الأسباب كوسيلة للوصول إلى رضى الله. وفي ذلك حقيقة حريته.

لقد ظلت فلسفة التربية الصوفية تدور حول ثلاثة منطلقات أساسية هي:

أولاً ـ المسلم، بكل طاقاته وإمكاناته. وقد ركّز فلاسفة التربية، من المدرسة الشاذلية، في هذا الجانب، على كبح شهوات المسلم، عبر ترقّـيه في مقامات مختلفة، وبأدوات تربوية متنوعة . فمن يصلح له التجريد، لا تصلح له الأسباب؛ ومن تصلح له الأسباب قد يضرّه التجريد.

وثانياً ـ علاقته بالجماعة، التي تعينه على أداء فروض العبادة، وهذا الجانب لا يتحقق، إلا إذا زهد الصوفي بالدنيا، وأقبل على الطاعة([51]).

وثالثاً ـ علاقة الصوفي بربه. وقد تحددت طبيعة العلاقة ما بين المسلم والله، في الطريق الصوفي، كما يرى بعض الباحثين([52])، بمنهجين: أحدهما، طريق صاعد، يعرج فيه العبد من عالم الظاهر إلى عالم الحقيقة، أو من الأرض إلى السماء، متجاوزاً سلسلة من المقامات والمراتب، حتى يـصل إلى هــدفه الأسمى، الذي قد يكون “الفناء في الله، أو في الشخصية المحمدية”، وهو سبيل فلاسفة التصوف، كالحلاج، وابن عربـــي، والجيلي …وغيرهم . والمنهج الآخر، طريق نازل، تتغير فيه الصفات البشرية، وتتحول العوالم الإنسانية، وتتهيأ النفس عبر أحوال ومكاشفات، للاتصال بمحبوبها الأعظم. ويرى الشاذليون، كابن عطاء الله السكندري وأحمد زرّوق، أن هذا السبيل لا يمكن أن يتحقق، إلا إذا فنيت النفس عن صفاتها، وتحررت من قيودها، واستسلمت لتدبير خالقها.

والمهم، في المدرسة الشاذلية، التي تمثل امتداداً لمدرسة الجنيد المعتدلة، أنه على الرغم من تفاوت مشارب شيوخها، إلا أن تركيزهم كان على النهج الثاني، الذي يعمل فيه الصوفي، ” في دائرة ذاته وخصوصيته، ليعي تكوينه المحمدي، بمجاهدة صفاته البشرية ” ([53]).

([1]) أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري الهروي، منازل السائرين إلى الحق عز شأنه، ط 2، القاهرة : الحلبي، 1966، ص ص 18-25 .

([2])حسن الشرقاوي، الحكومة الباطنية، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1992، ص ص 33 – 34.

([3])المناوي، الكواكب الدرية، جـ2، ص 127 .

([4]) المناوي، الكواكب الدرية، جـ2، ص 25 .

([5]) صافي، الأدب الصوفي، ص 36 و 82 .

([6]) ابن عطاء الله السكندري، لطائف المنن في مناقب الشيخ المرسي وشيخه أبي الحسن، القاهرة : مط الفخرية، 1972م، ص 57 .

([7]) النجار، الطرق الصوفية، ص 192 .

([8]) السكندري، لطائف المنن، ص 144 .

([9]) طه سرور، التصوف الإسلامي والإمام الشعراني، القاهرة: نهضة مصر، 1952م، ص ص 120-123 .

([10]) يبدو أن الشيخ الحضرمي يشير إلى تاريخ ولادته، أو استلامه مشيخة الطريقة.

([11])المناوي، الكواكب الدرّية، جـ1، ص99 .

([12])هذا ما فعله الشعراني، ضمن كتبه الكثيرة التي زادت على المائة، مع أتباع كثـير مـن الطرق، كالأحمدية، والرفاعية، البسطامية، والأدهمية، والمسلمية، والدسوقية، في عهده. انظر، على وجه الخصوص، له : قواعد الصوفية، والطبقات الكبرى، وتنبيه المغترين.

([13])الرندي، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد، غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية، تحق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، ج 1، مط السعادة، 1970م، ص40؛ وانظر أحمد زروق، حكم ابن عطاء الله، تحق عبد الحليم محمود، مط دار الشعب، 1985م، ص ص 11-18.

([14])أحمد زروق، قواعد التصوف، القاهرة: مط المعاهد، وط بيروت: الجيل، 1992م، ص ص 29-30.

([16])هكذا في طبعة بيروت: الجيل، 1992، وكذا في طبعة القاهرة الثالثة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1989م؛ ولعل المقصود [للطافته] .

([19]) القشيري، الرسالة، ص 85 .

([20]) العقل عند الحارث المحاسبي هو بصيرة أسكنها الله القلوب؛ ليفرق بها العبد بين الحق والباطل. انظر: له، القصد والرجوع إلى الله، صدر ضمن كتاب: التصوف العقلي في الإسلام، نموذج المحاسبي، لحسين القوتلي، مالطا: اقرأ، 1988م، ص 135.

([21])أحمد زروق، قرة العين في شرح حكم العارف بالله ابن عطاء الله السكندري، تحق محمد بن الشريف، بيروت، صيدا: مك العصرية، د.ت، ج 1، ص 74.

([22])زروق، قواعد التصوف، ص70.

Hakim, Souad, Knowledge of God in Ibn ‘Arabi’, (article)in Muhyiddin Ibn Arabi, by Stephen Hitensten & Michael Tiernan, Dorset Element ,1993, p.268.

([24])أحمد صبحي، التصوف، ص 47 .

([25]) محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ط 2، تر. عباس محمود، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1968م، ص 7 و29. وانظر، أيضاً، : علي شلق، العقل الصوفي في الإسلام، بيروت: المدى، 1985م، ص ص 90-91؛ والحكيم، المعجم الصوفي، بيروت: دندرة، 1981 م، ص 813.

([26]) زروق، قواعد التصوف، ص 92.

([28])أحمد عياد، المفاخر العليّة في المآثر الشاذلية، القاهرة: الطباعة المحمدية بالأزهر، 1964م، ص 58 .

([29])زروق، قواعد التصوف، ص 97.

([31])زروق، قرة العين، ج 1، ص 318 .

([32])زروق، قواعد التصوف، ص33.

([34])السكندري يوصف بأنه متكلم الصوفية. وقد اهتم بشرح حِكَمه كل من أحمد زروق، ومحمد بن عباد الرندي، وإبراهيم المواهبي الشاذلي، ومحمد بن إبراهيم الحنبلي، وعبد الرؤوف المناوي، وأحمد بن عجيبة.

([35])زروق، قرة العين، ج 1، ص ص 98-99 .

([38])ابن عطاء الله السكندري، التنوير في إسقاط التدبير، القاهرة: مط محمد علي صبيح، 1346هـ، ص ص 24-25 .

([40])زروق، قرة العين، ج 1، ص ص 86-87 .

([43]) زروق، قواعد التصوف، ص70 .

([44]) لا تنكر سعاد الحكيم أن الفكر الصوفي فكر طبقي، لكن طبقاته ليست تكويناً، بل هي مرتبطة بالاهتمامات والسلوك، ولكل إنسان الحق في أن يترقى من طبقة إلى طبقة، لأن طبقاتهم منشؤها الخـُلـُق والسلوك، على حين أن طبقات الفلاسفة تصنيف لقدرات الناس العقلية. انظر: لها، عودة الواصل: دراسات حول الإنسان الصوفي، بيروت: دندرة، 1994م، ص 29.

([45]) زروق، قرة العين، ج 1، ص 120 .

([49]) السكندري، التنوير، ص 11 .

([50])زروق، قرة العين، ج 1، ص 216 .

([51]) قاسم، المذاهب الصوفية، ص ص 121-122 .

([52]) عفيفي، التصوف؛ وانظر كذلك :Trimingham, The Sufi orders, PP.139-140.