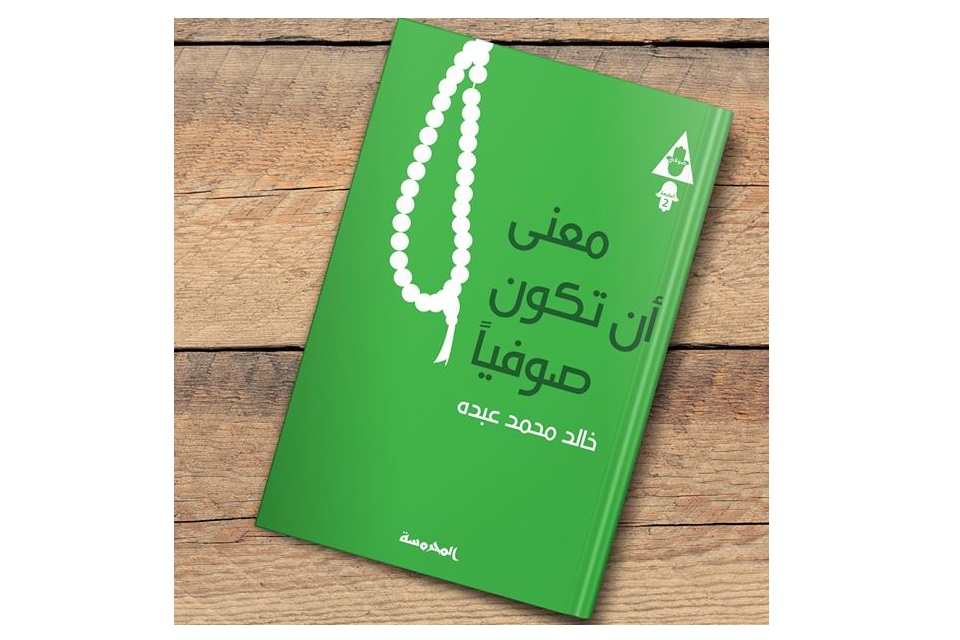

الرؤية الإنسانية المتفائلة

في معنى أن تكون صوفيًّا

بقلم: د. أيمن عيسى أحمد

أريد أن أكونَ صوفيًّا يشهدُ الجمالَ في كلِّ شيءٍ!

رؤية العالم

يمتزج في هذا الكتاب الذاتيُّ بالموضوعيِّ، والمعاصر بالتراثي، والبساطة بالعمق، ويتخلق من رحم هذا الامتزاج رؤيةٌ صوفية رحبة للعالم تستوعب في نسيجها تناقضات الإنسان وتشوهات الواقع، وتحرص في الوقت نفسه على طي المسافات الجغرافية والحضارية المصطنعة. وهي وإن بدت في ظاهرها رؤية متصالحة مع الواقع؛ فإن منطلقها الحقيقي منطلق انتقادي واضح. والحق أن تناقضات الإنسان وتناقضات الواقع تقتضي كما رأى الكتاب على امتداد صفحاته التجاور والتسامح لا التنافر والتصارع.

إن المتأمل في بنية الكتاب يلحظ أنها تتأسس على محورين أساسيين كانا شغلَ المؤلف الشاغل: أولهما يبحثُ عن التصوف المنشود. والآخر – وهو مترتب بالضرورة على الأول- يتأملُ الحالة الصوفية الراهنة ويتتبع صور نقدها. وكأن هذا المحور الأخير يمثل -بحسب اصطلاح الصوفية- نوعًا من التخلية ينبغي أن يسبق التحلية والتجلية. والحق أن هذين المحورين مشتبكان ومتداخلان كتداخل مادة الكتاب التي راوحت بين الذاتي والعلمي.

التصوف المنشود

في البحث عن التصوف المنشود يقفنا المؤلف خالد محمد عبده على مصادر اتِّصاله بالتصوف، وهي مصاد غنية ومتنوعة، وإن تنوعها لكفيلٌ بتفسير روح التسامح السائدة في الكتاب؛ تلك الروح التي لا تتوانى في التماس العذر لخصوم التصوف. كما أنه سعى في رحلة البحث إلى تفسير حالة الانجذاب العصري إلى التصوف، وهو لا يَستبعد أن يكون هذا الانجذاب هروبًا– أو فرارا بحسب تعبيره- إمَّا من الخطاب الديني الراهن والتدين الزائف، وإما من اليوميِّ والسائد. إن النموذج المنشود قد يبدو أول وهلة نموذجًا مثاليًّا، وهذا لا يعيبُه فالإنسان دومًا يهتدي بالمثال في سعيه إلى الكمال؛ لكنَّ المدقِّق يجد أن النموذج المنشود نموذجٌ واقعي وعملي؛ إذ لا يرى التصوف في ترديد الأقوال، وتقديس الشيوخ؛ بل هو بالأساس في منفعة الخلق أو “التماس ما فيه نفع العباد وتقديمه على منفعة الذات”. ومما يؤكد واقعية هذا النموذج، وإنسانيته أنه يلتمس الخير وينوه به وإن قل أو وجد في غير مظانه؛ فلا مانع من الإشادة برؤية إيجابية في فيلم سينمائي ينطوي على تفصيلات قد يُختلف عليها، كما أنه لا يفتش في النيات، ولا يحتقر العصاة بل يلتمس محاسنهم ويفتش في مزاياهم. وهو مشغول كذلك بالبحث عن الصدق ونفض التراب عنه في ظل سيادة الزيف وانتشار الادعاء. وهذا التصوف يسعى -فيما يسعى- إلى امتلاك إيمان العامة ويقينهم، وإلى احتذاء تصوف العلماء العاملين الأخفياء في الوقت نفسه. وفي بعض الجوانب الذاتية بالكتاب يقدم لنا المؤلف سردا ممتعا لمشاهدات وزيارات حية امتزج فيها الديني بالشعبي يبث بها بعض المشاعر الإيجابية والشحنات الروحية، ويمكن للناظر في هذه المشاهدات أن يقف على بعض وجوه النقد في الإشارة إلى الناقمين على التصوف. كما سعى المؤلف في هذا الإطار إلى تعريف التصوف والدروشة إكمالا لصورة البحث عن النموذج الذي لخصه في قوله: “أريد أن أكون صوفيا يشهد الجمال في كل شيء“.

نقد التصوف

أما في الجانب الآخر -أي الجانب النقدي- فقد بدا المؤلف مشغولا بما حاق بالتصوف جراء الممارسات الشاذة لبعض المنتسبين إليه، وبالهجوم عليه من قبل الرافضين له. وهو في الحقيقة يرى عبث الانشغال بالتدليل على التجربة الصوفية أو الرد على خصومها؛ لأن التصوف في الأساس تجربة ذوقية، وإحساس أكثر من كونه عقيدة.

الشيخ والمريد

في سياق رصد المؤلف للواقع الصوفي وقف عند اختلال العلاقة المعهودة بين الشيخ والمريد، تلك العلاقة الروحية التي يُسلم فيها المريد قياده للشيخ طوعا ويفيض فيها الشيخ من روحه وعلمه على المريد؛ ليقفنا على التحولات التي أصابتها في ظل الانفتاح الكوني، حيث لم يعد الشيوخ شيوخا في علمهم وسلوكهم كما كانوا وفق التصور المثالي لهم في التراث الصوفي، ولم يعد الشباب -في ظل سعيهم الحثيث إلى الحرية- يقنعون بالخداع أو الإمّعية أو يرضون بممارسة السلطة عليهم سواء من قبل الشيخ الصوفي أم الشيخ السلفي، ومع هذا يظل الشيخ المفقود “منحة من الله يهبها لمن أراد”. وهو يؤكد أن مشكل هذه العلاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بأزمة التدين العام، والخطاب الديني السائد، وغياب الثقة في المؤسسات الدينية.

الافتراء على التصوف

في هذا الإطار يلتفت المؤلف إلى بعض النقد الموجه إلى التصوف من قبل ما أسماه “الإسلام الحركي” وما شابهه حيث يرى أصحابه أن التصوف متنصِّرٌ، ويؤكد في سياق الرد رحابة التصوف وتنوعه، ويرفض الانسياق وراء حالة الجدل ومقارعة المخاصمين. كما ينبه على أننا نعيش اليوم حالة “ما بعد الطرقية” إشارة إلى الآفاق البعيدة التي بلغها التصوف ويرى أن هذا اللون الجديد من التصوف لا يقيم وزنا للعصبيات والمسميات الطرقية، كما يشير إلى الانجذاب إلى التصوف الناطق بلغات أجنبية، ومن ثم يدعو إلى ضرورة دراسة تلك الحالة الجديدة. وأحسبُ أن المؤلف لا يرى في هذا الانفتاح الذي لعبت العولمة فيه دورًا أساسيا استلابا حيث يستملح الشرقي النظر إلى التصوف بنظرة الغربي؛ لأن الأمر يرجع إلى رحابة الرؤية الصوفية ذاتها، وهي رحابة يمتد بساطها من الماضي إلى الحاضر كما أنها لا تقف عند حدود المكان.

النقد العلمي

يلتفت المؤلف إلى ضرب من النقد الموجه إلى بعض الأعمال العلمية الرائدة في مجال التصوف، وهو لا يمانع في نقدها؛ بيد أنه ينعى حالة الترهل والادعاء العلمي حيث ينقد بعض المدعين المؤلفات والترجمات الرائدة دون استناد إلى معرفة علمية كافية ودون تقديم البديل. ولم ينس في هذا السياق الإشادة بقيمة الدرس الصوفي المعاصر في مصر الذي أخلص له طائفة من الأكاديميين المميزين. فقدَّم إطلالة على الدرس الصوفي المعاصر فيما يشبه أنطولوجيا يستعرض فيها سير أعلامه فيقدم نبذة عنهم وعن مصنفاتهم وتأثيرهم في غيرهم مثل: (مصطفى عبد الرازق، وأبو العلا عفيفي، وعلي سامي النشار، وعبد الرحمن بدوي، وعثمان يحيى، وسعاد الحكيم). ويشفع هذه الإطلالة بتوسيع الدائرة لتقديم طائفة من أعلام الصوفية في الغرب مثل: رينيه غينون، ومارتن لينجز. وبعض سفرائه مثل أرثر أربري، والأب بوليس نويا مع تخصيص مساحة للتعريف بمحمد إقبال وموقعه في الفكر الصوفي يرصد فيها تحولاته، وتطور خبرته المعرفية، وتأثره بأعلام الصوفية؛ ليتحقق بهذا الوجود العلمي للتصوف، وكأن المؤلف يرمي بذلك إلى أن التصوف لا يستقيم إلا بجناحين اثنين: جناح الذوق والتجربة الشخصية، وجناح العلم والمعرفة حتى يمكنه أن يحلق بهما عاليا. وإن المدقق يمكنه في يسر أن يلحظ أن الخطاب في الكتاب ظل -على تفاؤله- مبطنا بأزمة التصوف المعاصر التي يختلط فيها الديني بالسياسي والمجتمعي، كما يختلط فيها الزيف والادعاء بالرغبات والآمال العراض، ولكنه مع ذلك يملك وعيا إدراكيا صحيحا وممكنا يسعى إلى تخطي هذا الاضطراب من خلال رؤية وسطية متفائلة.

لم ينس المؤلف في خضم هذا البحث وذاك الجدل أن يلحق بكتابه نصا تراثيا لابن يزدانيار الأرموي سعى في تحقيقه من أجل أن يصل حبل هذه الرؤية المستقبلية بماضيها المشرق، وكأنما يدفع بذلك شيئا من الاستلاب الذي قد يتلبس بهذا التصور، وقد شكا متهكما في بعض المواضع من وقوفنا عالة على الغرب في انتظار إخراجه لمخطوطاتنا الحبيسة وتحقيقها ونشرها.