تجديد الفكر الإسلامي

(المفهوم والدواعي والخطوات)

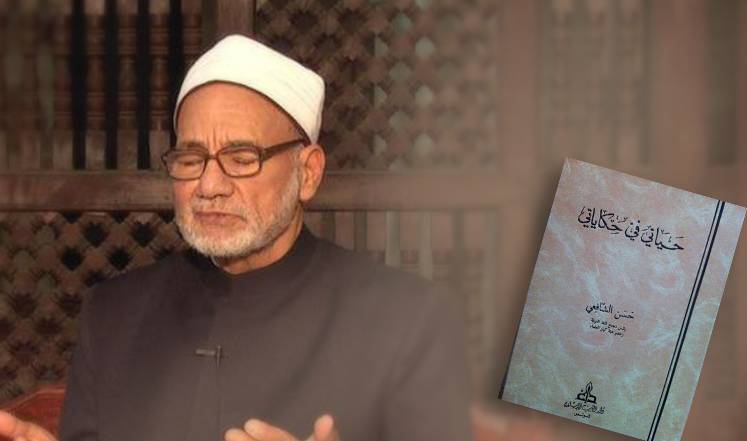

د. حسن الشافعي

1 – معنى تجديد الفكر الإسلامي:

لكي يتبين المقصود بالتجديد نشير إلى مدلول هذا المصطلح: “الفكر الإسلامي”، فالفكر عمومًا: هو إعمال العقل في موضوع من الموضوعات لتعرف مقوماته وخصائصه، وما يتعلق به، أو هو – كما يقول الراغب في المفردات -: “قوة التوصل إلى المعلومات، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل(1)“، أو هو – كما يقول الجرجاني في التعريفات – “ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول”، أي أن الفكر يتضمن محاولة تحليلية للتوصل إلى المبادئ أو العناصر الأساسية لموضوعه ومحاولة تركيبه إبداعيًا، وهي البحث عن المطالب المجهولة أو حلول المشكلات التي يتصدى لها الفكر، ولعل هذا هو ما يقصده الكفوي أيضًا بقوله في “الكليات”: “الفكر حركة النفس نحو المبادئ، والرجوع عنها إلى المطالب”(2)، ولتأكيد الجانب التحليلي في الفكر يحكي الراغب عن بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر في المعاني، وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى حقيقتها(3). وقريب من هذا قول ابن رشد: “من لم يعرف العقد لم يعرف الحل”، وقد ورد في الآثار: “حسن السؤال نصف العلم”.

وخلاصة ذلك أن الفكر هو “حركة عقلية تثيرها مشكلة أو مشكلات معينة، تنطلق مستهدية بمبادئ أو حدود مقبولة لدى المفكر والبيئة التي يتوجه إليها بالخطاب بغية الوصول إلى حل أو حلول لتلك المشكلات(4). فلابد في الفكر من مشكلة أو سؤال يطرح على العقل، ولابد فيه من منهج أو طريقة ما للتحليل والتركيب، وهو عادة لا يخلو من مرجعية معينة أو معيار ما يتعارف عليه في البيئة العقلية للخطأ والصواب أو المقبول وغير المقبول.

ويكون الفكر إسلاميًا إذا كان ثمرة لعمل عقلي يعالج مشكلة من مشاكل المسلمين في أي عصر من العصور، مستهديًا بتقاليد العلماء المسلمين في النظر والاجتهاد العقلي، وملتزمًا بالقيم الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، وربما يوضح ذلك قول أستاذنا الدكتور أبو ريدة: “الفكر الإسلامي هو اجتهادات مفكري الإسلام في بحث مختلف المسائل، بالاستناد إلى أصول الإسلام الكلية، بحسب ما فرضه عليهم القرآن من التفكير والنظر وطلب الحقيقة في أمور الدين والفكر والحياة”(5).

أما التجديد، فقد يتضح المقصود به إذا استحضرنا أمرين: أولهما مفهوم الاجتهاد: وهو “في اصطلاح الأصوليين: بذل الفقيه جهده العقلي في استنباط حكم شرعي من دليله، على وجه يحس فيه العجز عن المزيد”(6)، والثاني هو حديث المجدد الذي رواه أبو داود وغيره، قال في السنن: “عن رسول الله (r) قال: “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها”، وقد صحح الأئمة هذا الحديث حتى نقل بعضهم الإجماع على تصحيحه(7). وإذن، فالتجديد والاجتهاد العقلي في نطاق الشريعة واجب العلماء والمصلحين.

والتجديد بهذا المعنى ضرورة دينية شرعية، وحقيقة واقعية عملية، وقد وضع علماء أصول الفقه هذه القضية في شبه معادلة رياضية: “الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، ونصوص الكتاب والسنة محدودة، وحوادث الناس ووسائلهم إلى مقاصدهم متجددة وغير محدودة، ولا يمكن أن تفي النصوص المحدودة بأحكام الحوادث المتجددة غير المحدودة، إلا بالاجتهاد”(8)، وحديث معاذ (t) من خير الشواهد العملية، حتى في زمن الوحي، لوجوب ممارسة الاجتهاد، ومحدودية النصوص، وعدم وفائها بحل مشكلات الناس في الأمكنة والأزمنة المختلفة إلا من خلال الاجتهاد الذي يصوغ تلك الحلول في ضوء المبادئ العامة التي تتضمنها النصوص.

2 – الأدلة الشرعية الواجب اتباعها:

بينا فيما سبق المقصود بتجديد الفكر الإسلامي، وأنه ضرورة دينية وواقعية معًا، ونود أن نوضح الآن إحدى القضايا الهامة التي تشتد الحاجة إلى إيضاحها في إطار الكلام عن التجديد: ألا وهي التمييز بين الجانبين الثابت والمتغير في تراثنا الإسلامي:

1 – فأما الثابت، وهو ما يجب على الجميع التزامه واحترامه، وطاعته واتباعه، وعدم إبطاله أو إهماله، بتأويل خاطئ أو تجديد مزعوم، فهو ثلاثة أمور: كتاب الله تعالى وسنة رسول الله (r) الثابتة، وما أجمعت عليه الأمة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(9)، قال العلماء: الرد إلى الله تعالى الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول (r) بعد موته هو الرد إلى سنته. وليس لقائل أن يقول: إني أتبع كتاب الله وهو يكفيني، فقد قال تعالى في كتابه: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)(10)، وصدق الله العظيم: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)(11).

وهل يسع المؤمن الصادق أن يخالف عن أمر الله تعالى أو أمر رسوله؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا)(12)، وقد حذر النبي (r) وهذا من دلائل نبوته – من هؤلاء المتظاهرين بالتمسك بالقرآن المهملين للسنة، فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن المقداد بن معد يكرب (t) أن رسول الله (r) قال: “ألا، وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لُقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه وله أن يعقبهم بمثل قراه”(13)، ومما استقلت به السنة في التشريع: توريث الجدة السدس، وقد أجمعت عليه الأمة، وليس في الكتاب، ومنه تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، ومنه أيضًا مشروعية الشفعة والمساقاة، وغيرها.

وأما الإجماع وهو “اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) في عصر من العصور أو زمن من الأزمنة على حكم شرعي”(14) فيجب على الأمة اتباعه وعدم المخالفة عنه مصداقًا لقول الله (عز وجل): (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)(15). قال العلماء: من اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة الحكم المجمع عليه: والله أعلم.

3 – موقف المجتهدين من النصوص الشرعية:

علمنا فيما سبق أنه من الواجب علينا شرعًا اتباع القرآن والحديث وما أجمع عليه المجتهدون، وتلقيه بالسمع والطاعة، وصدق الله العظيم: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(16)، وقد ثبت في السنة الشريفة عصمة هذه الأمة من الخطأ والضلال؛ كقوله (صلى الله عليه وسلم): “لا تجتمع أمتي على الخطأ”، “ولا تجتمع أمتي على ضلالة”، وقوله: “من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة”، وقوله أيضًا: “ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه”، وغير هذا كثير، مما تواتر نقله عن الثقات، وإذا لم يكن متواترًا باللفظ فهو متواتر بالمعنى.. إذ العادة تحيل (أي تفيد استحالته) أن يجتمع كل المجتهدين في عصر من العصور على حكم، ويجزموا به جزمًا قاطعًا، ولا يكون لهم من الكتاب أو السنة مستند قاطع بنوا عليه إجماعهم، كما تحيل أن يكونوا مخطئين في إجماعهم ولا يتنبه إلى الخطأ واحد منهم، فما اتفقوا عليه إذن صواب مستند إلى دليل من الكتاب أو السنة، فيكون العمل به واجبًا(17).

نعم هذه الثلاثة واجبة الاتباع، لكن هذا المقام يحتاج إلى إيضاح، فمن المشهور المتداول أنه “لا اجتهاد مع النص”، وقد يقصدون به الآية القرآنية أو الحديث النبوي.

وحقيقة الأمر أن المجتهد إذا تلقى النص القرآني أو النبوي، فعليه إزاءه واجبان:

الأول: أن يقطع أو يطمئن إلى أنه صدر عن الشارع فعلاً، فإن كان النص قرآنيًا، فهو متواتر كله – إلا القراءات الشاذة – بجميع ألفاظه وحروفه فيجب الإيمان به، والتعبد بتلاوته، والعمل بأحكامه، وإن كان حديثًا، فمنه المتواتر لفظًا ومعنى، وهذا يجب قبوله بلا بحث أو اجتهاد للقطع بصدوره عن النبي (صلى الله عليه وسلم) كالحديث: “من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار”، وأما ما كان غير متواتر فيبحث فيه المجتهد، فإن اطمأن بغالب الظن إلى صدوره عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أي أنه حديث صحيح أو حسن، فقد وجب عليه أن يعمل به. وأما إن كان ضعيفًا في نظره فلا يجب العمل به، اللهم إلا ما كان حثًا على فضائل الأعمال فرأى بعضهم العمل به أيضًا، وما سواه فلا، وأما الحديث الموضوع فليس بحديث أصلاً، وتحرم روايته فضلاً عن العمل به، إلا للتنبيه على أنه موضوع مكذوب على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإذن فالاجتهاد مطلوب لتوثيق النص النبوي وتبين صحته أو حسنه قبل العمل به.

والواجب الثاني أن يبحث في دلالته ومعناه – ما لم يكن مردودًا ضعيفًا – وما يستفاد منه من أحكام، كدلالة كل عدد على مدلوله الخاص في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)(18)، وقد تكون ظنية، كدلالة القرء على الحيض أو على الطهر في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(19).

فأما المتواتر نقله من النصوص فهو قطعي الثبوت، فإن كان أيضًا قطعي الدلالة على معناه فليس للمجتهد، ولا لأي مكلف إزاءه – إلا أن يطيعه ويعمل بما فيه وهو ما يصدق عليه حقًا قولهم: لا اجتهاد مع النص، وأما الظني الثبوت أو الدلالة من النصوص فللاجتهاد فيه – في تحقيق ثبوته وفي تحديد معناه – مجال، وهو موضع خلاف الفقهاء، ويمكن لمن له أهلية النظر والاجتهاد أن يعيد النظر فيه، إلا ما أجمع عليه المجتهدون في عصر سابق فيمتنع إحداث قول جديد يخالف كل ما قالوه، وأما العمل في إطار ما اتفقوا عليه فهو واجب على كل مكلف.

4 – الأحكام الفقهية الاجتهادية المختلف فيها:

يتبين مما سبق أن التراث الفقهي يتضمن أحكامًا لا محل للخلاف فيها؛ لكونها قطعية من حيث الثبوت والدلالة، أو لاتفاق المجتهدين كافة في عصر من العصور عليها، ويتضمن أحكامًا أخرى اختلف فيها المجتهدون بحسب ما غلب على ظن كل منهم بشأن ثبوت الدليل المتعلق بها أو معناه، ومن ثم عرفوا الفقه بأنه “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية”(20).

وهذا النوع الثاني من الأحكام لا يلزم المجتهد ولا يجب عليه العمل به، إذ واجبه العمل بما يؤديه إليه اجتهاده، فإن وافق اجتهاده اجتهاد غيره عمل به وهو في الحقيقة يعمل باجتهاد نفسه، وإن استنبط من الدليل (سواء كان نصًا قرآنيًا ظني الدلالة، أو كان نصًا نبويًا ظني الثبوت أو الدلالة، أو كان دليلاً آخر غير نصي كالقياس أو الاستصحاب أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو نحوها) نقول: إن استنبط من مثل هذا الدليل حكمًا مخالفًا لما استفاده غيره من المجتهدين وجب عليه العمل بما يؤديه إليه اجتهاده فحسب.

أما الجمهور من الناس وأفرادهم من غير المجتهدين، فمن واجبهم العمل برأي أي من المجتهدين، وآراء المذاهب المختلفة هي بدائل متساوية غالبًا يمكنهم الاختيار بينها، أما الخروج عنها جميعًا إلى ما لم يقل به فقيه مجتهد فهو عمل بالهوى ومخالفة للشرع، كما يقول الشاطبي في الموافقات: “المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد الله اختيارًا، كما هو عبد لله اضطرارًا، والدليل على ذلك أمور؛ أحدها النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ)(21)“.. والثاني: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد، وذم من أعرض عن الله كما في قوله تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)(22)“… والثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى”..(23)، وقد انتهى من ذلك إلى قاعدة شرعية كلية هي: “أن كل عمل كان متبع فيه الهوى بإطلاق – من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير – فهو باطل بإطلاق”(24).

ومن ثم اشترط العلماء عند الاختيار بين هذه البدائل أن يُراعى في الترجيح بينها أمران:

1 – أولهما إيثار الرأي الأقوى دليلاً، وتحري مقصد الشرع وما هو الأوفق لنصوص الشريعة وأهدافها.

2 – والثاني ما هو أعون على تحقيق مصالح المسلمين المشروعة، في المكان والزمان المعينين.

هذا، والشريعة لا تغفل العرف والعادة تمامًا، لكنها تقسمهما إلى قسمين:

أ – عرف فاسد يصادم النصوص الشرعية الثابتة ومدلولاتها، فهذا لا ينبغي العمل به، وإلا حكمنا بالهوى وخالفنا حكم الله وحكم رسوله، وفي ذلك الخسران في الدنيا والآخرة (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(25).

ب – وعرف صحيح يشهد له الشرع أو لا يخالف نصوص الشرع أو مقاصده، وهذا لا بأس بمراعاته، بل إن الشريعة تعتد به وتبني بعض الأحكام عليه، كما هو معلوم، مما أفرده بعض الفقهاء بالتأليف، كابن عابدين وغيره.

5 – التقليد والتعصب المذهبي أعدى أعداء التجديد:

ما دمنا نتكلم عن التجديد في الفكر الإسلامي، فينبغي أن نشير إلى “التقليد”، فإنه من أعدى أعداء التجديد، والتقليد هو “اتباع آراء الغير بلا دليل”، وقد اشتدت الحملة على التقليد والإنكار على المقلدين في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله (عز وجل) في سورة الزخرف، مفندًا حجج المشركين: (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (26)، فالتقليد داء في البشرية قديم واجه الأنبياء والهداة بالجحود والإعراض، وتحالف مع الترف والبطالة، ودافع عن الأوضاع المتوارثة دون فكر أو نظر في مصلحة أو دليل، وهذا ما ينكره القرآن ويكشف تهافته (قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ)، فالعبرة في ديننا بالدليل الهادي وسلطان الحق والبرهان، لا باتباع الآباء والأجداد، فكل مكلف عاقل مسؤول عن نفسيه (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا)(27)، فمن المفروض أن يبرأ الإنسان المسلم وتبرأ الجماعة المسلمة من هذا الداء الخطير الذي يهدد تقدم البشرية وتجدد الحضارة، بل يهدد مصير الإنسان في الآخرة، باتباع الباطل لقدمه ورسوخه والإعراض عن الهدى اقتداء بالآباء والأسلاف.

وقد قرر علماء المسلمين أن التقليد غير مقبول في أصول العقيدة، فلابد للمرء في التوحيد والإيمان من دليل، ولو كان إجماليًا فطريًا، كهذا الذي قال: “البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج.. أفلا يدل كل أولئك على اللطيف الخبير”، أما في الفروع أي العبادات والمسالك العملية للمكلفين، فلا بأس بعد الإيمان من تقليد المعصوم (صلى الله عليه وسلم) فيها، وقد تأكد لنا صدقه وعصمته، وروى لنا هديه وسنته، ومن ثم كان من أدب الفتوى أن يذكر المفتي حجة ما يفتي به من كتاب أو سنة، حتى يربط المكلف بالمعصوم (صلى الله عليه وسلم) وما جاءنا عنه من دليل هربًا من التقليد المذموم، والتعصب العقيم.

غير أني نصيحة للمسلمين – والدين النصيحة – أقول: إن الناس ثلاث طوائف: مجتهدون وهؤلاء لا يجوز لهم تقليد غيرهم فيما يجتهدون فيه كما بينا من قبل، وعوام لا علم لهم بأحكام الشرع ولا أدلتها، ولا تسمح أحوالهم بطلب العلم بها، وهؤلاء لا مذهب لهم يتعصبون له، ومذهبهم هو مذهب من يفتيهم من العلماء في الحقيقة، والثالثة العلماء بالشريعة ممن لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد وهؤلاء – كما ذكرنا – يرجحون بين الآراء الفقهية، فيختارون الأقوى دليلاً والأوفق بمصالح المسلمين، ويراعون ما يسود الإقليم من مذهب فقهي ما دام دليله الشرعي قويًا، ولكن دون التزام دائم بمذهب واحد ولو كان دليله ضعيفًا، ودون تعصب لإمام معين أو مذهب بعينه والهجوم على سواه، كما شاع في بعض العصور والأقاليم، وهي آفة حمى الله منها مصر العزيزة، ونرجو أن تبرأ منها كل بلاد المسلمين؛ فالتعصب والتقليد دون دليل مخالف لهدي الكتاب والسنة.

6 – واجبنا إزاء معركة الاجتهاد والتقليد، وإرساء قاعدة الاجتهاد الديني بإشاعة العلم الشرعي، فالعلم هو قاعدة التجديد:

كثر الخلاف من قديم بين أنصار التقليد لواحد من المذاهب الفقهية السائدة بين المسلمين كالأربعة المعروفة بين أهل السنة أو غيرها لدى الشيعة، ومن أقدم ما روي في ذلك – فيما نعلم – إنكار أمراء الأيوبيين على الملك الظاهر كونه حنفيًا، وهم جميعًا شافعية، واتهام علماء ذلك العصر – في القرن السابع – أحدهم أنه يبغي إحداث مذهب خامس أي غير الأربعة المعروفة، وقد كتب السيوطي في مطلع القرن العاشر كتابه الذي طبع في مصر حديثًا بعنوان (الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض). ومعلوم أنه ادعى الاجتهاد لنفسه فأنكر عليه كثيرون من أهل عصره وفي المتأخرين من قال وشاعت مقالته:

فواجب تقليد حبر منهمو كذا حكى القوم بلفظ يفهم

وهو يقصد “من الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل”. وزعم بعض المتأخرين أيضًا أن الحق لا يخرج عن هؤلاء الأربعة، مع أن الثابت عن كل واحد من الأئمة المذكورين – وروى عن غيرهم أيضًا – نهيهم جميعًا عن اتباع أقوالهم بلا دليل، وقولهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، “ونقل ابن عابدين في حاشيته، على الدر المختار: إذا صح الحديث، وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج عن كونه حنفيًا للعمل به؛ فقد صح أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. ونقل الأجهوري والخرشي في شرحيهما على مختصر خليل عن معن بن عيسى قال: (سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا ما في رأيي فإن وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لا يوافقهما فاتركوه..) نقل ذلك عن ابن عبد البر في كتابه: جامع بين العلم وفضله…”(28).

غير أني، وقد رأيت في أهل عصرنا، وفي مختلف البلاد الإسلامية، أن أكثرهم كلامًا عن الاجتهاد وادعاءً له هم أقلهم بضاعة من العلم بالدين والفقه فيه، والتمكن من العلوم الشرعية – أعني علوم القرآن والحديث، وعلوم العقيدة والفقه وأصول الفقه – مع ما يلزم لذلك من تمكن في العربية وتفقه في أسرارها، ومعرفة بالناسخ والمنسوخ، وتاريخ التشريع، وسائر ما اشترطه العلماء في المجتهدين، وخاصة الإلمام بأحوال العصر وما نزل بالناس في زمانهم من قضايا ونوازل، وما نشأ بسبب تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من معضلات ومسائل، فإن مهمة الفقيه الحقيقي هي تنزيل أحكام الله على أحوال الواقع، ومن لم يتمكن من طرفي هذه المعادلة فليس بفقيه، ولا ينبغي له أن يتكلم في الفقه، فضلاً عن الاجتهاد فيه.

أقول: إني لما رأيت هذه الحال بدا على سبيل النصيحة – والدين النصيحة – أنه ربما كأن الأولى بنا، بدلاً من الكلام عن فتح باب الاجتهاد أو إغلاقه، والإسهام في المعركة الكلامية حول الاجتهاد والتقليد، أن نصرف جهدنا إلى إرساء القاعدة الراسخة للعلم الديني الصحيح، ووضع البنية الأساسية – كما نعبر الآن – للفكر الإسلامي التجديدي الجامع بين الأصالة والمعاصرة، القادر على تلبية حاجات المسلمين في مصر وخارجها، في ضوء شريعة الإسلام وأحكامه الصالحة لكل زمان ومكان، فإن الاجتهاد – بلا شك – ضرورة دينية بعد عصر النبوة، لانحصار النصوص وعدم انحصار النوازل المتجددة، فهذه قضية لا يماري فيها عالم بالدين، والثانية أنه لا يجوز أن يقوم بالاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وحل المشكلات والمعضلات كل واحد من المسلمين، بل لابد من توافر حد الكفاءة فيمن ينهض بذلك، وتلك أيضًا لا يماري فيها عالم بالدين مصداقًا لقول الله سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(29)، وحد الكفاءة – إن أردنا الاختصار – ثلاثة: التمكن من علوم اللغة العربية، التفقه في العلوم الشرعية، المعرفة بالواقع المعاصر، أي أننا مطالبون شرعًا كأمة مسلمة – على سبيل فرض الكفاية – بدعم تدريس العلوم الدينية وإشاعتها وترقيتها، بما ينتج ظهور الفقيه الحقيقي المؤهل للاجتهاد.

7 – ضوابط الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر:

عرفنا أن من أحكام الله تعالى ما يتلقاه المسلمون – بما فيهم المجتهدون – بالقبول والتسليم، وفيها ما يجب فيه إعمال العقل والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد ليس وظيفة الجميع، بل هو مهمة الفقيه المجتهد، أو العالم بالفقه القادر على الموازنة بين الأحكام الاجتهادية وأدلتها؛ ليختار من بين أقوال المجتهدين أقواها دليلاً وأوفاها بمصالح الأمة، ونحسب أن أهم ما ينبغي الاتفاق عليه في أحوالنا الراهنة، وقد أصبحنا نعاني الجمود الفكري في جانب، والتسيب أو الفوضى الاجتهادية في جانب آخر، هو الاتفاق على ضوابط التجديد في الفكر الذي يمكن أن نصفه مطمئنين بأنه فكر إسلامي:

1 – وأول هذه الضوابط: الاتفاق على المرجعية الإسلامية، وأساس المشروعية، التي يتم في إطارها كل اجتهاد أو تجديد، وهي مرجعية الوحي المباشر في كتاب الله تعالى أو غير المباشر في الثابت من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويلحق بذلك ما أجمع عليه المجتهدون من أمته (صلى الله عليه وسلم)، فلا يمكننا أن نصف رأيًا يبيح نكاح المحرمات، أو يسوي في الميراث بين البنين والبنات، أو يتناقض مع نصوص قطعية الورود والدلالة، أو يخرج تمامًا عما أجمع عليه علماء الأمة.. بأنه اجتهاد شرعي أو تجديد إسلامي؛ وإلا قطعنا الصلة بين ماضي الأمة وحاضرها، وأسبغنا وصف الإسلامية على ما يخالف أصول الإسلام نفسه.

2 – وثانيهما: الالتزام بقواعد اللغة العربية في تفسير النصوص الدينية وتأويلها: فإن الكتاب عربي كما يقول منزله (عز وجل) (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)(30)، والسنة جاءت كلها بهذا اللسان، فألزم الضوابط التي تفرض نفسها على أية محاولة للتجديد أو التأويل لهذه النصوص اتباع أساليب العرب في الخطاب، ومناهجها في التعبير والتصوير، والدلالة على المعاني، أمرًا ونهيًا، إثباتًا ونفيًا، تخصيصًا وتعميمًا، وصلاً وفصلاً، حقيقة ومجازًا، مع تفقه في أسرار ذلك كله وأساليبه المتنوعة في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(31)، حتى لا تزل القدم أو يتحكم الهوى عن جهل أو سوء نية، وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ما يدل على خطر التأويل المتسيب عن النبي (صلى الله عليه وسلم): “يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين”.

3 – وثالثها: الاحتكام إلى القواعد الشرعية الأصولية المستنبطة على سبيل الاستقراء من الشريعة على النحو الذي يسميه الشاطبي “التواتر شبه المعنوي”، أو الواردة بنصها من لفظ الشارع: كقاعدة المقاصد الشرعية الضرورية في حماية الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وقاعدة رفع الضرر، وقاعدة الضرورة، وقاعدة الغنم بالغرم… ونحو ذلك مما استخلصه الأصوليون من استقراء أحكام الشريعة ونصوصها، فلا يسوغ لمجتهد أن يغفل تلك القواعد الأصولية ويفسر النصوص ويجتهد في النوازل بما يناقضها؛ لأنه عندئذ يخرج على أحكام الشرع نصًا أو روحًا، وربما انتهى به الأمر إلى التأويل الباطل أو التحريف الغالي أو أن يلصق بالدين ما ليس فيه وهو الانتحال، وتلك هي الثلاثة التي حذر منها النبي (صلى الله عليه وسلم) وجعل مقاومتها واجب العلماء في كل جيل.

4 – ألا يتعرض المرء للحكم على بعض الأمور أو الفتوى فيها اعتمادًا على نص شرعي واحد يتعلق بها مع إغفال سائر النصوص المتعلقة بها أيضًا، وقد رأينا بعض معاصرينا، بسبب نقص العلم والدخول فيما لا يحسن، يفتي بما يخالف ما عليه الفقهاء كحرمة القيام لأهل الفضل فيصافحهم وهو جالس لحديث سمعه يتصل بذلك، دون أن يلم بالأحاديث الأخرى التي أباحت القيام.

ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بدماء المسلمين وأديانهم، فيقع فيما وقع فيه الخوارج من قبل، من تكفير أهل السابقة والفضل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، لسوء فهم منهم لنحو قوله (صلى الله عليه وسلم): “سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر”، وهو حديث صحيح متفق عليه(32) غافلين عن قول الله (عز وجل) في سورة الحجرات: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الآية(33)، وقد ذكر أئمة التفسير أن هذا الأمر كان من وراء الكثير من التأويلات الخاطئة(34)، فمن المسلم به أن المرء لا يستطيع أن يصل إلى الفهم الصحيح والتفسير الصائب لنص مقتطع من نسق فكري كامل دون مراعاة المجموع، أو تبيين الدلالة المستفادة من نص مروي – بشريًا كان أو إلهيًا – دون بحث عما يرتبط به من نصوص تفيد إطلاقه أو تخصيص عمومه، أو تزيل ما يلابسه من خفاء أو إشكال… إلخ ما هو مقرر لدى أهل هذا الشأن.

5 – وآخر ما نورده من هذه الضوابط: التوافر على فهم المشكلات الواقعية والنوازل المتجددة، التي يواجهها المسلمون في بلادهم المختلفة، وظروفهم المتفاوتة، في حياتهم المعاصرة؛ فإن الحكم على الشيء – كما يقول العلماء – فرع عن تصوره، وكيف يحكم المرء على ما يجهل؟ أو ما لا يلم إلمامًا جيدًا بحقيقته وظروفه؟

ومع التسليم بهذه القاعدة من الكافة، فإن هناك صعوبات عملية، واختلالات فكرية ونظرية، تبدد جهود التجديد وتشتت قوى الإصلاح.. ومنها:

أ – أننا بعد ازدواجية التعليم، وتعقد الأوضاع الاجتماعية المعاصرة، لا نكاد نجد من يستقل وحده بفهم الأحوال والظواهر الاجتماعية: اقتصادية كانت أو إدارية أو ثقافية أو سياسية.. وهي أمور زخرت بها حياة المسلمين الراهنة، مع التفقه في الوقت نفسه فيما يرتبط بها من أدلة شرعية وتراث فكري.. حتى يمكنه اقتراح الحلول أو استنباط الأحكام المناسبة لها من وجهة نظر شرعية، مما يحتاج إلى لجان أو فرق عمل تجمع الشرعيين والعلماء المختصين كل في مجاله، وهذا العمل المشترك نفسه لم تستقر تقاليده وأصوله.. وأحسب أنه لا يجري على النحو المنشود.

ب – أننا في الظروف الأخيرة ننزع أو ينزع البعض منا إلى التشكك في كل ما يصلنا من الغير ونزور عنه، ومن شواهد ذلك نقص الترجمة عن اللغات الأجنبية حتى فيما يتصل بتراثنا وعلومنا، مع أن الاحتكاك بالآخر والاتصال بالغير والانفتاح على تجارب الأمم في الماضي والحاضر هو طابع حضارتنا، وسمة ثقافتنا في عصور ازدهارها وقوتها يوم كانت هي ثقافة العالم وحضارته السائدة، ومع أن قادة التجديد في حياتنا المعاصرة كمحمد عبده، ومحمد إقبال، ومالك بن نبي، وعبد الله دراز، ومصطفى عبد الرازق، وغيرهم، ما كانوا ليقدموا لنا ما قدموه لولا ما تيسر لهم من احتكاك بالفكر الغربي. نعم، إنني أعرف جيدًا خطر التفريغ الحضاري والتبعية الثقافية، ولكن الأذكياء المخلصين إذا ما استوعبوا ثقافتهم الأصلية، واتصلوا بالفكر العالمي المعاصر، أمكنهم أن يقدموا لنا الزاد المطلوب، والحلول المنشودة الجامعة بين الأصالة والمعاصرة.

جـ – وأسوأ ما يقيد حركتنا في هذا الصدد أننا في مواجهتنا مع الواقع نشغل لأسباب كثيرة بالمشكلات الزائفة لا بالمشكلات الحقيقية، وانظر من فضلك إلى أكثر المعروض لدى باعة الصحف، بل ناشري الكتب لتجد الكلام عن الختان، والجان، والسواك، واللحى، والتكفير والتنوير، ونحو ذلك من القضايا المفتعلة والمشكلات الزائفة – التي ندور في رحاها، دون تناول جيد لمشكلات التنمية الحضارية الشاملة، وقضايا العدالة الاجتماعية، ومسائل الفن والثقافة من منظور الأصالة والمعاصرة، الذي هو واجب المفكرين المصريين نحو وطنهم ونحو أمتهم.

8 – خاتمة: مهمة رجال التعليم والدعوة والإعلام:

لقد طال حبل الحديث حول التجديد الفكري، وقد يحسن أن نقف الآن عند هذا الطرف منه: إن همزة الوصل بين رجال الفكر المبدعين، وأئمة التجديد الفقهي أو الفكري بوجه عام وبين جمهور الأمة، هم:

أ – المعلمون الذين يستوعبون تراث الأمة وثقافتها، ويلمون بالمعارف المتاحة لهم، وينقلون ذلك كله للأجيال المتتابعة.

ب – ورجال الإعلام الذين يمدون الرأي العام وجماهير المثقفين في كل أمة بالزاد الفكري المتجدد، الذي يحفظ لهم تواصلهم بفكر الأمة في ماضيها وفي حاضرها، وتواصلهم مع العالم في حركته الدائبة من حولهم.

جـ – ورجال الدعوة الدينية وعلماؤها الذين يمسكون بزمام النفوس والقلوب، ومن بعد ذلك أو من قبله بزمام العقول والأفكار أيضًا.

إن هؤلاء الرجال العاملين في هذه المجالات الثلاث يملكون – مع توفيق الله تعالى وتسديده – أن يسهموا في إقامة الميزان، ورسم الطريق، وأن يوجهوا الجهود المشتركة الوجهة الصائبة، وعسى أن تكون الكلمات السابقة فاتحة اهتمام جماعي، من ذوي الشأن، بمختلف الجوانب التي تتطلبها قضية التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر ودواعيه وخطواته العملية.

ـــــــــــــــــــــ

الهوامش:

- المفردات في غريب القرآن، لبنان، دار المعارف، ص 384.

- الكليات لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م، ص 697.

- المفردات، مرجع سابق، 384.

- في فكرنا الحديث والمعاصر لحسن الشافعي، القاهرة، 1994م، ص 5.

- السابق: 5، 6.

- أصول التشريع الإسلامي، للشيخ على حسب الله، القاهرة، دار المعارف، 1985م، ص 79.

- انظر: مجلة التبيان، العدد الأول، لندن، في أغسطس 1986م، ص 15.

- أصول التشريع (مرجع سابق)، 83.

- النساء: 59.

- النساء: 80.

- النساء: 65.

- الأحزاب: 36.

- من كتاب “بحوث في السنة الشريفة”، للشيخ عبد الغني عبد الخالق، ص 49، 50، ط القاهرة 1403هـ.

- السابق: ص 16.

- النساء: 115.

- النور: 51.

- أصول التشريع الإسلامي، للشيخ حسب الله، ط دار المعارف بالقاهرة، 1985م، ص 113.

- النور: 4.

- البقرة: 228.

- أصول الفقه، للشيخ محمد أبو النور زهير، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة، بدون تاريخ، ص 7.

- الذاريات: 56، 57.

- ص: 36.

- الموافقات للشاطبي، دار الكتب العلمية بلبنان، 2/ 129، 130.

- السابق: 132.

- النور: .

- الزخرف: 22 – 25.

- الإسراء: 13 – 17.

- سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة لأحمد بن حجر آل برطامي البنعلي، مكتبة السبيل بالقاهرة، 1409هـ، ص 68.

- الأنبياء: 7.

- الشعراء: 193 – 195.

- راجع في التفسير الفقهي لمحمد المنسي، القاهرة 1415هـ، ص 87 وما بعدها.

- انظر: رياض الصالحين للنووي، ط عبد الفتاح مراد بالقاهرة، 279.

- الحجرات: 9.

- انظر: مثلاً مقدمة (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير.