زراعة النّور في كون منشور

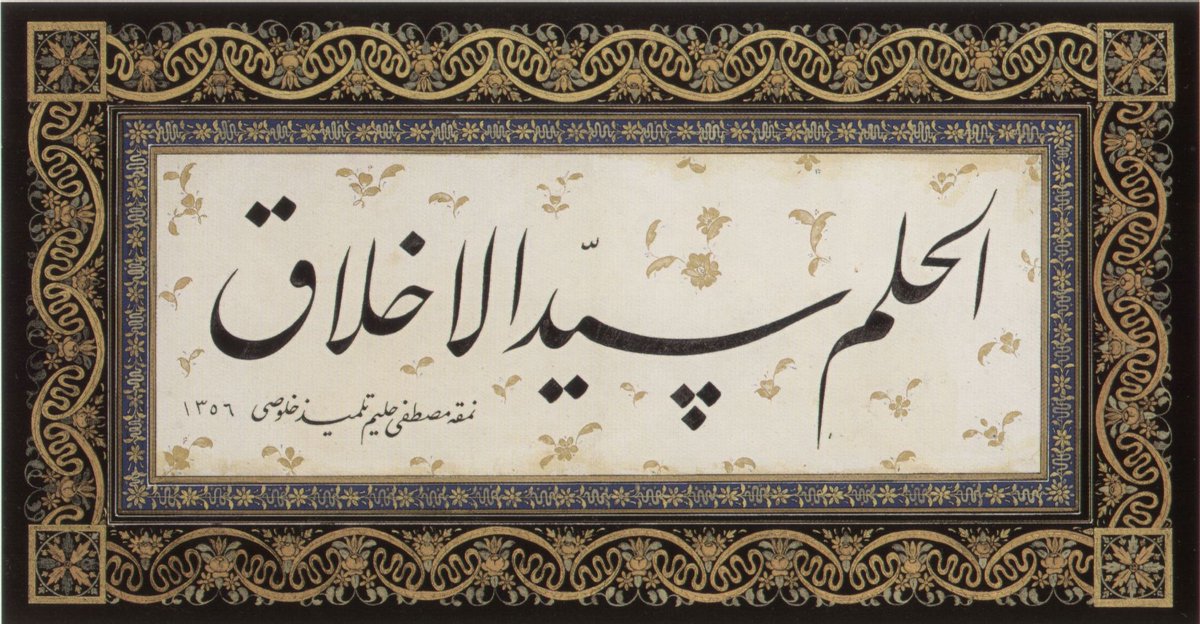

الحَرْثة الثالثة.. غَرْس خصلة الحِلْم في الخلُق

بقلم: د. سعاد الحكيم

تتكاثر على إنسان هذا العصر الاستحقاقات الماديّة والمعنويّة، وتحيط به التحدّيات لإثبات ذاته الإنسانية وتحقيق النجاح والرفاه وإنشاء عائلة وتنشئة أبناء وحسن إدارة العلاقات في محيط عائلته وأهله وأقاربه وجيرانه وزملاء عمله ورؤسائه ومرؤسيه ورفقاء الفُسَح الحياتيّة المستحبّة شرعاً وعقلاً، كالسّهر مع الأهل والأصحاب أو السّفر الداخليّ والخارجيّ أو المشاركة في أنشطة دينيّة أو مدنيّة.

إنّ هذه الشّبكة الواسعة والمركّبة من العلاقات الإنسانيّة تتعرّض خيوطها للتقطّع إن هي تصلّبت وتخشّبت وفقدت ليونتها ومرونتها. ويمكن القول إنّه أصبح من السّهل على الكثير من أهل هذا الزمان – كما نرى حولنا – مدّ اليدّ لقطع خيط من خيوط هذه الشّبكة (خيط رحم أو خيط عاطفة أو خيط صحبة..) دون أن يرفّ لهم قلب.

إنّ العلاقات الإنسانيّة تزداد تراكباً وتشبيكاً ممّا يستدعي وقفة تأمّل ورجوع إلى الأصول، لأنّ الإنسان قد يظنّ بأنّ هذه التعدديّة وهذا التنوّع في الرّوابط والعلاقات يستدعي تراكباً مماثلاً في أخلاق التّعامل. وهذا صحيح إلى حدّ ما، ولكن يمكن الكشف عن خيط ينظم كافّة أخلاق التعامل مع هذا الواقع العلائقي الإنسانيّ المركّب، خيط ينظم محبّة الآخر والصّبر عليه والرّفق به والتّجاوز عن سقطاته وإعطائه مزيداً من الفرص وغير ذلك من أخلاق يحتاجها الإنسان ليندمج في جماعة أو ينصهر في جمع.

وقد وجدتُ هذا الخيط النّاظم في فقرة من فقرات «الوثيقة البيضاء» الضامّة للفكر الدّندراوي، وأحببتُ أن أتشاركها مع النّاس جميعاً، لما فيها من منفعة عامّة. نفهم من هذه الفقرة المشار إليها أن النبيّ الأميّ صلوات الله عليه أقام مجتمع الإسلام التعدديّ في المدينة المنوّرة، على منهج التّماسك الحليم. وهذا يعني أنّ الانتظام الاجتماعيّ في المكان الواحد – من منظور الإسلام في الرّؤية الدّندراوية– يرتكز على أمريْن معاً، وهما الأساس هنا: إرادة التّماسك مع الآخر، وخُلُق الحِلْم.

ويقاس على بنيان المجتمع، كلّ عمران بشري وانتظام إنساني، كالعائلة والأهل والجيرة وبيئة العمل والوظيفة وبيئة العلم والدّراسة وغير ذلك.. إذن، علاقات إنسانيّة مركّبة ولكنّها في المقابل لا تحتاج منّا إلا إلى مراقبة أمريْن فينا فقط والالتزام بهما: إرادة التماسك مع الآخر، والاقتدار على التعامل معه بحِلْم.

ماهيّة الحِلْم

عند النظر في المعاجم والقواميس، نجد أن الحِلْم – في اللّغة – هو تَرْكُ العجلة واجتناب الطَّيْش والخفّة، والتأنّي والتصرّف بما يقتضيه العقل مع النّظر في عواقب الأمور. وفي الاصطلاح؛ فإن الحلم هو ضبط المرء لنفسه وطبعه عن هَيَجان الغضب عند عدم تحقيقه لمراده أو عند حدوث ما يكره من طوارق الدهر أو ما يسيء من تصرفات الآخرين.

والإنسان الحليم هو ذو الأناة الذي لا يتسرّع بردّات فعلٍ هوجاءَ متهوّرة، ولا يعتذر عن ردّ فعله الأحمق النّزق بأنّه «فقد عقله»، ولا يُوقع عقوبةً عند أوّل سوء معاملة أو تصادم فيترك صديقاً أو يهجر خليلاً، بل يُمهل ويُنذر ويتأنّى وذلك حرصاً على متطلّبات العقل والشّرع؛ من عمران بشريّ وصلة للأرحام والتزاماً بالتّراحم والتحابب.

ومن هنا نجد أنّ الحِلْم وإن كان خلقاً واحداً. إلا أنّه يأخذ أشكالاً مختلفة عند تنزيله إلى الواقع التعامليّ، ويكاد يلتصق بكلّ خلق سنيّ ويدعمه بالطّاقة ويُمدّه بالوسع، فنراه ملتحماً بالصّبر على الأهل والولد والنّاس، ومخالطاً للمودّة والرّحمة بين الزوجين، وعماداً في برّ الوالديْن، وفي حفظ حقّ الجوار.. وفي كلّ شيء.. لكأنّه باختصار، يدلّ على الوسع الإنسانيّ، فبقدر ما يتّسع صدر الإنسان للآخرين ويتّسع خلقه معهم يكون حليماً. ولعلّه هو المشار إليه بحُسن الخلق في قول سيّدنا رسول الله عليه صلوات الله: ((إنّكم لن تَسَعوا النّاس بأموالكم، ولكن يَسَعُهُم منكم بسطُ الوَجْهِ وحُسْنُ الخُلُق)).

ومن هنا، فإنّ خُلُق الحِلْم ضرورةٌ اليوم لاستقرار العلاقات الاجتماعيّة واستمرارها، ولتليين خيوط شبكة التواصل الإنسانيّ، وجعلها مَرِنَةً على الشدّ فلا تتقطّع.

الحِلْم الإلهي

ذكر الله تعالى في قرآنه الكريم، في إحدى عشرة آية، أنّ من أسمائه الحسنى اسم: الحليم.. منها قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة 235]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن 17].

ومن تدبّر القرآن الكريم ومراجعة دواوين المفسرين يتّضح لنا أنّ اسم «الحليم» إن سمّى به الله تعالى ذاته العليّة، فهو معنى منزّه عن الانفعال، دالٌ فقط على الإمهال الإلهي للظالمين والمعاندين والمذنبين، بعدم تعجيل عقوبتهم عقب وقوع المحظور منهم. وهذا الإمهال أو الانظار، وما يجري أثناء هذه المهلة الزمنية من إنذارات على ألسنة الأنبياء والمرسلين، هو المعنى العميق للحلم الذي يعطي الشارد عن الحقّ مهلةً للتفكّر وإعادة النظر والرجوع إلى الحق والصواب.

الحِلْم المحمدي

إنّ الخلق المحمديّ الذي وصفه الجليل الأعلى سبحانه بأنّه: عظيم.. يدلنا على أن الذات المحمديّة متصرّفه بالأخلاق السنية كلها، لا يغيب عنها مكرمة خلقية مهما كانت دقيقة أو رقيقة.. وأن هذه الأخلاق جميعها هي طَبْعٌ محمديّ أصيل وليست تخلقاً عن فَقْد. كما أن كل واحد من هذه الأخلاق بلغ مداه الأكمل من العظمة، فلا يظهر في مخلوق بشري خلق واحد بالكمال والعِظَم الذي ظهر عليه في السيرة النبوية الطاهرة.. وبناء عليه، فلم تعرف البشرية حِلماً بعظمة حِلْم سيدنا رسول الله عليه صلوات الله. اجتهد رواة السيرة النبويّة الطّاهرة، والمحدّثون العلماء، والمدوّنون للشّمائل النبويّة وللخصائص المحمديّة، والجامعون لدلائل النبوة المحمدية.. اجتهد كل هؤلاء العلماء المؤسسين، ومعهم طائفة من أهل الفكر المحدَثين، في حفظ الأخبار الصحيحة التي تدلّ المسلم المعاصر وغير المسلم أيضاً على عظمة الحِلْم المحمديّ. يصف الخليفة الرّاشد الإمام علي كرّم الله وجهه مجلس سيّدنا رسول الله عليه صلوات الله فيقول: «مجلسُه مجلسُ حِلْمٍ وحياءٍ وصبرٍ وأمانةٍ، لا تُرفع فيه الأصوات، ولا تؤبنُ فيه الحُرُم (أي لا تُذكر فيه الحُرُمات بسوء)، ولا تُنَثَّى فلتاتُه، متعادلين متفاضلين فيه بالتّقوى، متواضعين، يوقّرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصّغير، ويؤثرونَ ذا الحاجة، ويحفظون فيه الغريب…». وفي وصف الخليفة الراشد رضوان الله عليه إلزام لكل المرتبطين بشخص المصطفى المجتبى صلوات الله عليه، لأن تكون مجالسهم الخاصّة والعامّة متحلّية بهذه القيم الأخلاقيّة، تأسّياً بالحبيب المصطفى صلوات الله عليه.

وتحفظ عشرات الصفحات نصوصاً تخبر عن عِظم حِلْم سيّدنا رسول الله عليه صلوات الله مع أعدائه والّذين آذوه من قومه، فعندما أدموْا قدميْه الشريفتيْن في الطّائف، وأتاه ملك الجبال وعَرَض عليه أن يُطبق عليهم الأَخْشَبَيْن (وهما جبليْن محيطيْن بمكّة المكرّمة) لم يرضَ صلوات الله عليه بأن يكون دعاؤه عليهم سبباً في تدميرهم ومحوهم من سجلّ الأقوام والأمم.. كما أنّه لم يرضَ أيضاً بالدّعاء عليهم حين كسروا رباعيّته الشريفة يوم أحد.

كما تحفظ المدوّنات أخبار حلمه صلوات الله عليه مع أصحابه، ومع أهل بيته، ومع كلّ أعرابي أتى من البادية واتّهمه بالسّوء؛ فهذا اتّهمه بعدم العَدْل في القسمة، وذاك اتّهمه بالغَدْر وعدم الوفاء بثمن الشّيء الذي اشتراه، وذلك اتّهمه بعدم الإحسان في العطاء، وذيّاك اتّهمه بالمماطلة في دفع الدَّيْن لأنّه يعرف أنّ الحِلْم من علامات النبوّة وأراد أن يكتشف ذلك في الخلق المحمديّ.. وغير ذلك الكثير… والعين لا تشهد من الحبيب المصطفى صلوات الله عليه إلا كلّ خير وحلم ورعاية واتّساع صدر للشّارد والمعاند، وحرص على البعيد قبل القريب ومعه.

كيف نساعد أنفسنا على اكتساب خلق الحِلْم؟!

يتفاضل الناس في خلُق الحِلْم، فمن النّاس من فُطِر على الأناة والحِلْم فكان حليماً في تجلّيات وجوده كلّها، ومنهم من فُطِر على نسبةٍ منه فساعةً وساعة، ومنهم من يبدو كأنّ الحِلْم ممحوٌّ من أعماقه غائبٌ على الدوام، نراه نزقاً في كلّ تصرّفاته لا يحتمل كلمة أو إشارة.. ولذا، فمن آنس من نفسه سعة صدر فطريّة وحِلْماً جَبْليّاً يحمد الله تعالى ويعمّق هذا الخلق لأنّه حاجة عصريّة ملحّة في العلاقات الإنسانيّة القريبة والبعيدة.. ومَنْ اكتشف أنّه ضيّق الصّدر يغضبه كلّ شيء وأيّ شيء ولا شيء، فليستعن بالله تعالى وينازل خُلُق الحِلْم، ونضع بين أيديه وأيدينا أربع أفكار:

1 – أن نعلم أنّ الحِلْم هو خلق يحبّه الله تعالى.. وهذا ثابت في قول النبيّ الأميّ صلوات الله عليه للأشجّ بن عبد قيس: ((إنّ فيك خصلتيْن يحبّهما الله: الحلم والأناة)). وعن السيّدة عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله عليه صلوات الله قال: ((وجبَتْ محبّة الله – تعالى – على مَنْ أُغضب فحَلِم)).. إذن وعدٌ نبويّ مضمون، بأنّ الإنسان إن تحلّى في كلّ أوقاته بالحِلْم حتى صار خلقاً له، يكون محبوباً من الله تعالى.. وهل بعد ذلك مطلبٌ لطالب، إلا دوام المحبّة والرّضى.

2 – أن نعلم أنّ النبيّ الأميّ عليه صلوات الله وضع لأمّته نصوصاً شرعيّة، تبيّن لهم أحكام بنيان المجتمع، وعرّفهم أنّ منهج التّماسك الحليم هو لبائِنُ البنيان المرصوص.. ولمعرفة هذه الأحكام، والدّور الكبير لخلق الحِلْم في تراصّ مطلق بنيان إنساني، ما على المسلم إلا الرّجوع إلى التّعاليم النبويّة في مجال إقامة المجتمع، بكلّ أطيافه ومؤسّساته وأفراده وجماعاته وتجمّعاته وجموعه…

3 – أن نعرف أنّ الحِلْم لا يقدر على الإتيان به إلا الأقوياء من البشر، وأصحاب الرّسالات السماويّة والإنسانيّة، وأصحاب الهمم العالية الّذين أفسحوا لأنفسهم مكاناً في حياة الناس. فالحِلْم إن ظهر من إنسان فهو علامة على وجود قوّة ذاتيّة رشيدة في جوانيّته، قوّة مُشْربة بالعقل والشَّرع، قوّة ذاتيّة سرعان ما يتولّد عنها قوّة اجتماعيّة. ومن هنا، فإنّ المشهود لهم في القرآن الكريم بالحِلْم نراهم أنبياء من صفوة البشر ، وهم سيّدنا رسول الله عليه صلوات الله صاحب الخلق العظيم الجامع لمكارم الأخلاق كلّها ومنها الحِلْم.. وسيّدنا إبراهيم عليه السّلام، يقول تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾ [هود 75].. وسيّدنا إسماعيل عليه السّلام، يقول تعالى ذاكراً إبراهيم عليه السلام: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات 101] والغلام الحليم هو الذبيح سيدنا إسماعيل عليه السّلام.ولا نشكّ بأنّ خلق الحِلْم مغروس في جبلة المرسلين جميعاً، لأنّ حمل الرّسالة الإلهيّة والعمل على تبليغها للنّاس يحتاج إلى الكثير من الحِلْم والصّبر على النّاس.

4 – أن نثق بأنفسنا ونقدّر ذواتنا وننزّهها عن أقوال الآخرين وأفعالهم.. وذلك بأن نقتنع أنّ قيمتنا ذاتيّة وأنّ كرامتنا محفوظة، ولا يحددهما إلا عملنا الشخصي. أما كل ما يصدر عن الآخرين في حقنا فهو يعبّر عنهم لا عنّا.. وربّما يمكن إصلاحه بالحوار والتّفاهم. وقد انتبه السّلف الصّالح إلى ذلك.. ورد أنّ رجلاً قال لبعض الحكماء: والله لأسبنّك سبّاً يدخل معك في قبرك. فقال الحكيم: معك يدخل لا معي. كما ورد أنّ سيّدنا عيسى بن مريم عليه السّلام مر بقوم فقالوا له شرّاً، فقال لهم خيراً. فقيل له: إنّهم يقولون شرّاً وأنت تقول خيراً. فقال: «كلٌّ ينفق ممّا عنده..»، ولا نملك إلا أن نقول: لا تقلق يا أخي الإنسان على كرامتك وعلى عزّتك، لأنّهما من صنعك لا من كلام النّاس.